Do nórdico ao romano

Quando, há cerca de duas décadas, eu deixei de ser wiccan e aderi ao reconstrucionismo neopagão, a minha opção religiosa recaiu sobre o politeísmo nórdico. E ela trouxe-me várias experiências enriquecedoras. Mas após quase um ano a viver na Suécia e com o consequente contacto diário com uma cultura diferente daquela em que eu cresci, comecei a abandonar a opção inicial em favor de uma convergência entre cultura nativa e religião. Foi a minha saída do politeísmo nórdico rumo ao romano, sendo que do primeiro sobraram duas coisas: um interesse académico (que se mantém) e o culto a algumas divindades nórdicas, de início em número considerável, mas a seu tempo limitado a um pequeno grupo centrado no deus Freyr.

Originalmente, esse culto a deuses do norte manteve os contornos com que eu o praticara durante anos e houve um período em que a minha prática religiosa era, por assim dizer, bicéfala: parte nórdica, parte romana. Mas à medida que a segunda se cimentava e a convergência de cultura e religião se acentuava, comecei a romanizar a forma como cultuava Freyr e outros. Primeiro, criando um rito próprio de inspiração romana, mas, mais recentemente, usando o rito romano por inteiro. Da adaptação nórdica sobra uma oferenda a Freyja na abertura e encerramento, uma secção para brindes rituais e, mais raro, o uso de uma pequena vara de aveleira para consagrar oferendas que depois sejam ritualmente profanadas.

É esse o ponto em que estou atualmente. E ele reflete um conjunto de princípios básicos: 1) a definição de religião não pela crença ou fé, à maneira abraâmica, mas pela prática ritual ou ortopraxia, o que se aproxima mais do modelo pré-cristão; 2) os mesmos deuses poderem ser adorados de diferentes maneiras ou, para usar outra formulação da mesma ideia, o principio geral segundo o qual as divindades são universais e as tradições religiosas étnicas; 3) a abordagem a uma religião antiga reavivada a partir de uma identidade moderna historicamente relevante (i.e. ligada ao contexto cultural original dessa mesma religião) e, desse modo, a integração da primeira na segunda; 4) e a consequente definição moderna de politeísmo romano; como o culto a muitos deuses, romanos e outros, de acordo com a tradição ritual romana, num contexto cultural românico. Daí que eu, um cultor deorum; português, preste culto a Freyr, Freyja, Njord e Ullr usando o rito romano, integrado numa cultura latina e recorrendo à língua portuguesa como idioma ritual.

Mais ibero-românico

O mesmo impulso que me levou a abandonar o politeísmo nórdico em favor do romano também originou um olhar mais atento às divindades ibéricas pré-romanas. O que pode parecer um contrassenso – optas por uma coisa e depois vais buscar algo que lhe é anterior? – mas resulta do terceiro dos quatro princípios listados acima, o da abordagem a uma religião antiga reavivada – neste caso, a romana – por via de uma identidade moderna historicamente relevante – no meu caso, a portuguesa – integrando a primeira na segunda. Ora, a matriz cultural portuguesa é predominantemente latina (e daí ser românica), mas não é pura, tal como praticamente nenhuma cultura o é. Tem também substratos celta, germânico, hebraico e árabe, sem dúvida que com pesos distintos, mas estão lá, fazem parte da História, língua, costumes e território; já agora, o estrato germânico dá um sentido adicional ao meu cultuar de divindades nórdicas. Para mais, os cultos a muitos dos deuses ibéricos foram latinizados durante o período romano. E daí, na convergência entre cultura nativa e religião, a minha prática religiosa veio a incluir divindades de matriz celta ligadas ao território que é hoje o do meu país, adoradas à maneira romana e em contexto latino, tal como o foram durante vários séculos no período pré-cristão.

A primeira que integrei foi a deusa Nabia, seguida do deus Quangueio, o par Arentio e Arentia e, por fim, Reue. E mais do que simplesmente passar a prestar-lhes culto, pu-los no centro da minha vida religiosa: a Nabia, para além de receber oferendas mensais, atribui um epíteto local que depois identifiquei com o meu Lar Familiar; para Quangueio, que se julga ter sido um deus canídeo, escolhi igualmente um dia para oferendas mensais e associei-O a Mercúrio, reforçando assim também a iberização do culto que dedico ao Filho de Maia; e Reue, para além de passar a constar das minhas orações matinais e noturnas (tal como Nabia e Quangueio), passou a receber oferendas nos idos de todos os meses. E não está posta de parte a possibilidade de vir a integrar outras divindades ibéricas no meu culto religioso. O deus Crouga, por exemplo, é uma hipótese em estudo.

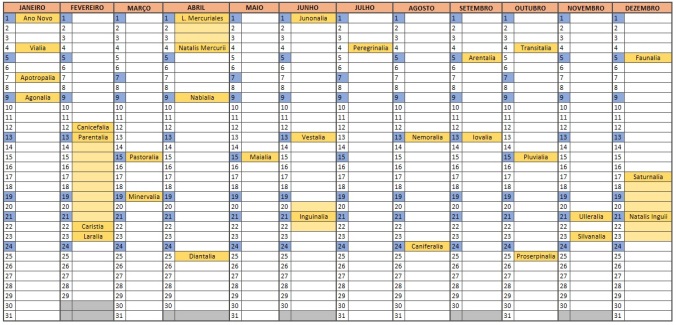

O calendário

Sem surpresa, a convergência entre cultura nativa e religião teve igualmente impacto no meu calendário festivo. Aliás, o tempo verbal correto seria mais o presente e menos o passado, uma vez que esse impacto não foi um momento isolado, mas um processo contínuo que contribuiu para novas e mais recentes mudanças, motivadas também por um desejo de alguma simplificação.

Assim, deixam de constar do meu calendário os tributos separados a Freyja e Njord, passando a estar integrados nos dois sacrifícios anuais a Freyr, por altura dos solstícios, em consonância com a forma como o meu culto a deuses nórdicos tem vindo a evoluir. A única outra divindade do norte que se mantém com uma data festiva própria é Ullr, por ser um deus dos teixos, árvore pela qual tenho um fascínio particular; o suficiente, pelo menos, para considerar uma tatuagem e recorrer a amigos e contactos de modo a adquirir dois teixos comuns de um viveiro localizado a mais de 100 quilómetros de distância e acrescentá-los ao pequeno bosquete que estou a plantar. Mas se o sacrifício anual a Ullr se mantém separado, ele muda de data, de 12 de Dezembro para 21 de Novembro, de modo a estar alinhado com os tributos a Freyr e próximo do sacrifício a Silvano, a 23 de Novembro, que é também o Dia Nacional da Floresta Autóctone. Há nisso igualmente um elemento de integração do culto a um deus nórdico num universo cultural românico.

Também passa a haver um data festiva própria para Reue, dada a Sua presença cada vez maior na minha vida religiosa, mas para a acomodar foi preciso mexer com o dia do sacrifício a Nabia, que passa para 9 de Abril, que é de resto a data exata do tributo que Lhe foi prestado na ara de Marecos. Reue passa, assim, a ser honrado individualmente a 15 de Março – já O é como parte de uma tríade pluviosa a 15 de Outubro – e a nova festividade terá o nome de Pastoralia, em referência ao atributo (moderno) do deus como Pastor de Nuvens. E noutro reforço da dimensão ibero-românica das minhas práticas, Arentio e Arentia passam a receber uma oferenda mensal nas nonas de todos os meses.

Por fim, cai também o sacrifício anual a Hércules, que ainda irá ocorrer este ano, já que Ele foi homenageado na cerimónia de Ano Novo, mas não se deverá repetir no ano que vem; as libações mensais a Thor, resquício de quando eu usava um martelo e tinha uma prática meio nórdica, vão igualmente deixar de ser feitas, passando a ser ad hoc; as oferendas aos Lares Portugueses, entendidos como antepassados comunitários ou heróis, somam-se às dos antepassados familiares na Caristia; a cerimónia de final de ano desaparece, restando apenas a limpeza de oratórios a 31 de Dezembro; e desaparece, por fim, o sacrifício anual ao deus egípcio Khnum, que começou numa altura em que eu fazia figuras de barro com alguma regularidade, algo que já não é verdade há vários anos. O tributo ao deus oleiro do Nilo passará, assim, a ser também ad hoc;. O resultado, já publicado na secção correspondente do menu superior, é o seguinte:

A excepção egípcia

A única divindade que se mantém nas minhas práticas com um culto não-romano é Anúbis. De início, porque faltava-me conhecimento sobre costumes religiosos egípcios de forma a adaptá-los; depois, porque o formato simples que improvisei acabou por ficar. Vela, incenso e água (em parte depois vertida nas campas de antepassados), vénias de joelhos de modo a tocar com a testa no chão, em hotep como saudação, oferendas de comida depois consumidas na integra – por mim e pelas minhas cadelas. Assim foi e assim continua a ser. O único elemento de romanização é a data do sacrifício anual, a 12 de Fevereiro, na véspera da Parentalia. Não que isso mude quem eu sou, um politeísta romano, porque não é a fé, crença ou apenas que deuses se cultua que determina a minha religião. É a praxis ritual. E dado que de trinta sacrifícios anuais, a que se somam mais de oitenta séries de oferendas mensais, apenas um é feito de forma não-romana, não restam dúvidas sobre o que eu sou, religiosamente falando.

Porquê Anúbis? Por nada mais do que ser um deus canídeo; e cães são uma parte significativa do que eu pratico. Por exemplo, a inclusão de um sacrifício anual a Diana no meu calendário festivo nasceu de um voto que Lhe fiz há cerca de uma década, quando uma das minhas cadelas teve que ser operada. Operação que correu bem e o animal recuperou, pelo que o voto foi cumprido e Diana passou depois a fazer parte das minhas práticas religiosas. Quangueio é outro elemento canídeo e, nas oferendas do sacrifício anual que Lhe dedico, incluo comida de cão que consagro, devolvo ritualmente à esfera profana e depois dou às minhas cadelas. Os meus Lares Familiares incluem animais de estimação já falecidos – como a cadela que motivou o voto a Diana – com direito a fotografias deles no meu larário e oferendas três vezes por mês. Silvano tem também uma ligação com cães, a julgar pelo menos pela iconografia tradicional, e não estou acima de acender uma vela a São Roque se der com uma igreja ou capela a ele dedicada.

Pouco espanta por isso que Anúbis viesse a fazer parte da minha prática religiosa. Não quer dizer que continue por mais dez ou vinte anos, mas não é por mero acaso e, no presente, já é especial por ser um momento religioso partilhado com as minhas cadelas.

E depois há as ondas do sul

Isto não significa que eu não venha a usar rito romano para cultuar uma divindade egípcia, mas não será, em princípio, Anúbis. Poderá ser outra e o motivo é um: o clima! Isto porque secas e vagas de calor no sul da Europa podem ser causadas por ar quente vindo do norte de África (e até areia com origem no Saara não tem sido rara), fenómeno que deverá tornar-se mais comum à medida que as alterações climáticas ganham força. E com elas, doenças até aqui circunscritas em larga medida ao continente africano podem ganhar presença mais a norte. As ramificações religiosas disso é algo que fez parte da reflexão dos últimos meses, levando-me a considerar divindades do deserto ou do calor desértico, que estão praticamente ausentes dos panteões tradicionais europeus, mas podem ser encontradas nos do norte de África e Médio Oriente. Deuses a quem se poderia, em hipótese, pedir uma presença breve ou menos intensa de modo a que um tempo mais fresco pudesse regressar ou permanecer, numa forma de culto apotropaico dirigido diretamente à fonte de aflição em vez de se tentar afastá-la por via de um antagonista ou adversário.

Nesse sentido, uma das divindades que está no topo da minha lista de possibilidades é Sekhmet. Porque é a deusa do bafo de fogo e dos aspetos agressivos do sol, criadora de desertos, e está, para mais, ligada às doenças, tanto como divindade que as traz como que as cura. E nos mitos que sobre Ela sobrevivem, Sekhmet é aplacada de forma a conter o seu impulso destruidor, o que não está longe do culto apotropaico que tenho em mente. É pois uma possibilidade forte, mas que estou a encarar com cautela, porque Ela é uma deusa antiga e forte e eu não quero tomar uma decisão de ânimo leve. Até porque poderia inclui-La nas minhas práticas sob uma forma romanizada, como Dea Leonina, e prestar-lhe culto usando o rito romano. Os próximos meses o dirão.

Se eu vier a adorar Sekhmet, não irá isso contra a convergência entre cultura nativa e religião de que falei no início deste texto? Agradavelmente, não; e digo que é com agrado, pois o facto de fazer sentido é outra coisa que me impele a inclui-La. Porque o Mediterrâneo é, desde há milhares de anos, um caldeirão onde se têm cruzado e misturado diferentes povos e culturas. E mesmo estando para além do estreito de Gibraltar, a faixa ocidental da Península Ibérica não escapou a essa dinâmica: os fenícios navegaram ao longo do que é hoje a costa portuguesa e fundaram ou desenvolveram várias povoações, entre elas Lisboa; a península Ibérica não seria estranha aos norte-africanos, mesmo antes de muitos deles terem entrado e se fixado no território com a invasão islâmica de 711; e a presença judaica na Ibéria é antiga, muito antiga, talvez até pré-romana. O que é parte da mistura de povos e culturas sobre a qual se formou mais tarde Portugal. Em suma, a península Ibérica está tão próxima do norte de África que é impossível separá-los radicalmente, tanto quanto a povos e culturas, como quanto ao clima. Motivo pelo qual tomar uma divindade egípcia para traduzir em termos religiosos uma realidade ibérica com origem na metade sul do Mediterrâneo está não só em linha com uma dinâmica de mistura e intercâmbio multimilenar, como é até natural.

Quem quer que afirme que a Europa é branca e que se distingue radicalmente do Médio Oriente e norte de África – cultural, genetica e religiosamente – ou está a pensar numa parte muito particular (real ou imaginada) do continente europeu ou é, dito de forma simples, um ignorante quanto à História da Europa. Por muito que encha a boca com discursos sobre identidade ou “orgulho europeu”.